在过去 AI 技术快速发展的两年里,我们看到了无数 AI 的应用,从最常见的 GPT 聊天机器人到各行各业的专业领域,所有能被想到的软件应用场景,都几乎能看到 AI 的身影。

而 CES 作为每年全球最盛大的科技春晚,全球的科技公司和新创业科技产品都汇聚于此,可以说从 CES 上就能看到这一年最主流的技术方向,而我们这次也特意观察了这届 CES 上热门展台的类别和特点,为大家带来了 CES 上值得一看的信息盘点以及本届展会最热门的趋势分析。

智能机器人

首先,这届 CES 最值得看的一个大品类就是智能机器人。

AI 技术最广为人知的落地场景,其实早就在业内被公认为是汽车的自动驾驶,而从广义的角度看,其实自动驾驶汽车也是具身智能的一种,可以在特定场景下完成工作。随着各个车企研发了端到端的智能驾驶架构,并且都获得了快速的技术进步后,通用机器人也因为 AI 技术的快速发展被认为是下一个 AI 的应用场景。

通用和人形机器人

作为国内明星品牌的宇树科技这次带着多款产品参加了 CES 展,其中包括了人形机器人 G1、H1 和几周前爆火的 B2-W。同时,我们也看到了前段时间我们购买的同款 Go2 四足机器人。

在这次活动上宇树并没有发布全新产品,仅通过这些时不时营业互动的机器人来吸引观众,但是也因为出众的实力整个展台关注度非常高。

同样来自杭州的云深处科技也参展了 CES,并在现场展示了绝影 Lite3 和绝影 X30 等多款机型,作为国内同样实力强劲的机器人公司,和宇树 B2-W 定位类似的山猫,也因为一段翻山越岭的视频吸引到了不少关注,不少现场观众也围在云深处的展台看几台绝影的现场表演。

另外众擎机器人也展示了 12 月刚刚发布的售价为 8.8 万元的量产机器人 PM01。但是说到众擎机器人,在网络上最火的反而是凑巧有一段 SE01 在办公楼下走路的视频被各种转发,甚至被英伟达大佬 Jim Fan 怀疑是不是 AI 视频。当然最后他亲自找人求证后证实了这个视频的真实性,顺便还提到目前众擎机器人演示出来的自然步态的控制器,是在 Isaac 模拟器中使用强化学习和 sim2real 训练的神经网络,给自家 NVIDIA 又打了一个新的广告。

而作为激光雷达供应商的禾赛和速腾聚创也在这次展上秀出了各自的拳头产品,除了最新的性能优异的激光雷达之外,也包含机器人各种增量零部件,包括灵巧手、计算单元和开发平台等。

速腾聚创前不久刚刚开了一场发布会,发布了一系列的新产品,包括纯固态激光雷达 E1R 和一款半球形感知的 Airy,以及一款针对智能汽车的激光雷达 EM4,以及具有 20 个自由度和 5 kg 的最大负载的灵巧手 Papert 2.0。这些都在现场得以亮相。

另外一些海外品牌也展示了不同的人形机器人,比如 OpenDroids 的 R2D3 定位为多功能家用机器人,能承担众多家务杂事,比如折叠衣物、洗碗到调制鸡尾酒等。

陪伴型机器人

还有一些展台引起了很多本来不关注科技的朋友的注意。比如日本公司 Yukai Engineering 的展台,放置了非常可爱的毛绒玩具 Mirumi 和猫形机器人 Nékojita FuFu。

Mirumi 是一个可以挂在包包上的毛绒智能伴侣,它最大的特色是能够自主转动头部,表达出类似害羞和好奇的感觉,售价 70 美元。而 Nékojita FuFu 是配合热饮使用的小挂件,能够吹凉你的食物和热饮,售价 25 美元。

Yukai Engineering 以开发创意十足的小型机器人闻名。此次发布的两款产品延续了公司一贯的创意和有趣的风格。从 70 美元的 AI 挂件到 25 美元的制冷机器人,Yukai 的创意产品定位在有趣好玩并且基本不考虑实用性。

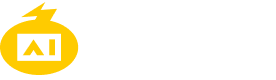

来自国内的公司萌友智能展示了最新的陪伴机器人 Ropet,Ropet 拥有一个毛绒可爱的外观。在它的正面是两个屏幕组成的眼镜以及一颗摄像头,内部则包含了触摸传感器、加热组件、能活动的双手、能转动的底座以及内部的麦克风计算芯片等。它采用了多模态感知系统能识别用户的表情、声音和体温,通过端侧计算可以不断学习互动行为让陪伴变得更加智能和温暖。

但同时,它并没有大模型对话功能,也就是像猫猫狗狗宠物一样,用情绪和行为来陪伴你。这样的产品对于喜欢养宠物的朋友来说,可能可以成为第一个真正具有实体的电子宠物了。

TCL 也展示了和 Ropet 类似的产品,Ai Me 是一款智能机器人,除了能够用可爱的外表陪伴你之外,还能够通过语音控制来实现对智能家庭的灯光、空调等的控制,也能做常规对话机器人能做的事情。同时,由于特殊的设计,它既能够被抱在怀里,也能够坐上蛋形的底座可以充电也可以通过底部的轮子自主移动。

智能家庭机器人

在智能家具领域,扫地机器人已经在过去十几年里有了非常大的发展,而石头科技在 CES 上发布了首个带有机械臂的扫地机器人 G30 Space 探索版。

G30 Space 探索版保持了和普通款 G30 相同的 7.98 厘米厚度,同时塞下了可以隐藏进机身内部的 OmniGrip 五轴仿生机械手。

机械手端有一颗 RGB 摄像头,配合本体的感知,整机共组成了 3 组 ToF 和 2 组 RGB 相机的视觉感知组合,融合 AI 视觉大模型,实现空间避障和开放式识别两方面的能力。

在功能上,机械手可以做整理物品分类收纳的工作,通过前端的 ToF 摄像头和 AI 大模型配合,可以计算出物品的抓取点和机械手的运动轨迹。G30 Space 探索版也支持开放识别模型,用户可以在 App 内上传图片添加希望它能识别的物品。

产品团队还给这款扫地机做了彩蛋,可以在开机的时候让它打招呼,或者让它跳个舞表演。另外也支持使用手机 App 遥控机械手。

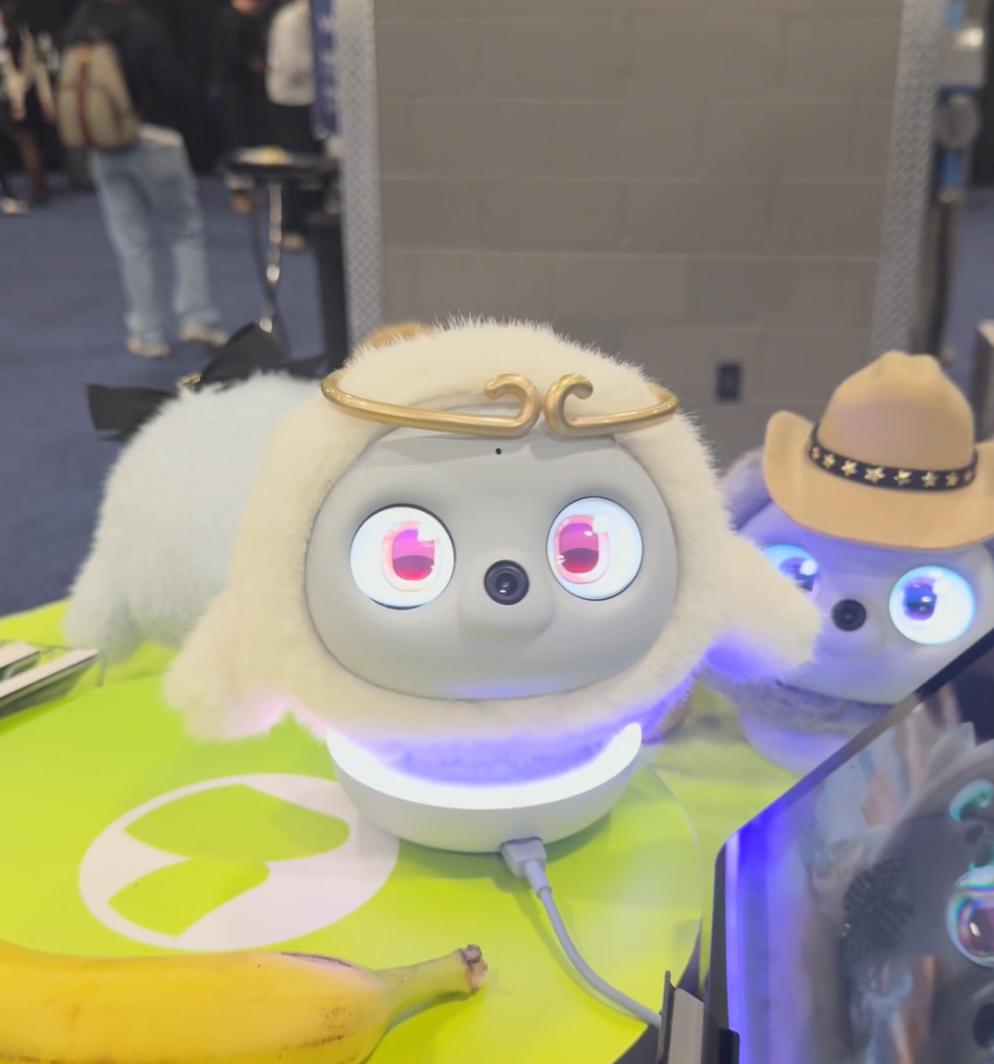

智能家居品牌 SwitchBot 带来了一款引人注目的新品 K20 Pro+ 机器人吸尘器。这款产品最大的特色在于其模块化设计,可以根据不同需求搭配各类功能组件。

K20 Pro+ 配备了名为 FusionPlatform 的模块化平台,用户可以根据需要添加空气净化器、平板电脑支架或安全摄像头等附件。得益于其灵活的移动能力,它能够在家中自如穿行,完成各种任务。比如安装空气净化模块后,可以在不同房间间移动净化空气;加装摄像头模块则能实现全屋安防监控;搭载平板支架时,又可以变身移动影音助手。

值得一提的是,K20 Pro+ 的承重能力达到 8 公斤,这意味着它不仅能完成基础的吸尘清洁,还可以充当居家「搬运工」。在安装相应模块后,它能够帮助老年人运送饮品食物,或是协助搬运其他物品。

另外还有一些特殊应用场景的机器人,比如陪伴护理机器人 Lemmy,能够应对老年人在身体、认知、情感和社交方面所经历的变化,通过提供根据每位用户的需求量身定制的基本服务和功能。

还有外骨骼和康复训练方面,XoMotion、H-Medi 都是为有障碍人士设计的穿戴式康复训练机器人,帮助他们做下肢的康复训练;Hypershell Carbon X 是一个用于户外运动的外骨骼,将最先进的机器人技术、人体工程学和人工智能融入紧凑的外形,它配备了自主研发的 M-One 外骨骼电机系统,可平稳输出高达 800W 的辅助功率,以减轻用户的体力消耗。它们其实也都属于机器人产业细分市场的产品。

所以在机器人领域,其实不只是人形机器人,各种专用场景下的机器人也都在泉涌出现。这背后非常大的原因,是 AI 给予了机器自主移动、决策和执行的能力,既能够做出具有价值的生产力产品,也能够在陪伴上给用户提供情绪价值。所以从趋势来看,AI 机器人的类别还会在接下来的时间不断增多,各种专用场景下机器人的发展增速也值得期待。并且在接下来的时间里,除了产品和概念落地外,硬件降本也是长期来看一个非常重要的环节,将关乎到普通用户是否能消费这些产品。

XR 智能眼镜

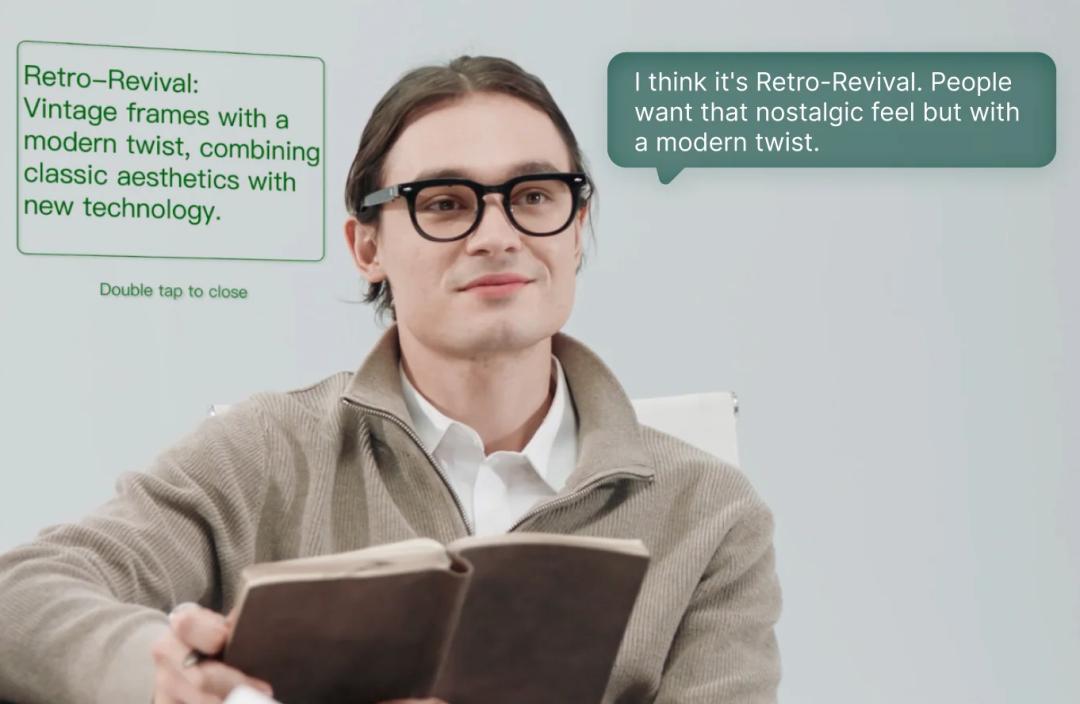

今年有一个品类聚集了大量的中国企业,那就是 XR 眼镜。

严格来讲,AR 和 VR 行业其实目前并没有非常大的技术突破,虽然本届 CES 有一些 XR 新产品诞生,但从一年前甚至两年前来看也没有出现关键的市场增长节点。

但是当把眼镜作为一个 AI 的硬件载体之后,AI 智能眼镜这个品类就诞生了。Meta 在 2023 年 9 月推出了第二代 Ray-Ban Meta 眼镜之后,到目前为止已经全球销量超过 200 万台,这对于这样全新的产品形态来说,等于打开了一个崭新的市场,而在中国丰富的产业链支持下,中国品牌如果要复制同样定位的产品会非常容易且低成本,也会让整个市场变得非常有趣。

在这届 CES 上,可以说有大半的 AI 智能眼镜展台都是中国厂商,首先看这次 CES 期间发布了宣称超越 Meta 产品的雷鸟创新。

雷鸟 V3 的定位和 Ray-Ban Meta 非常接近, 采用了索尼最新的 1,200 万像素 IMX681 背照式传感器,并且横向放置,镜头采用等效 16 mm 的焦距,FOV 为 107 度。能够拍摄 1,200 万像素的照片,或者横向 1080P 30 帧的视频以及纵向 1440P 30 帧的视频。性能上采用 Ray-Ban Meta 同款的高通 AR1 处理器,也确实是目前 AI 眼镜类产品的最佳选择, AR1 双 ISP 的设计也可以对拍摄有更好的处理性能。AI 方面和通义千问联合,打造了为雷鸟 V3 定制的大语言模型。

国内此前已经发布产品的 Rokid 和 XREAL 也纷纷展出了最新发布的产品。

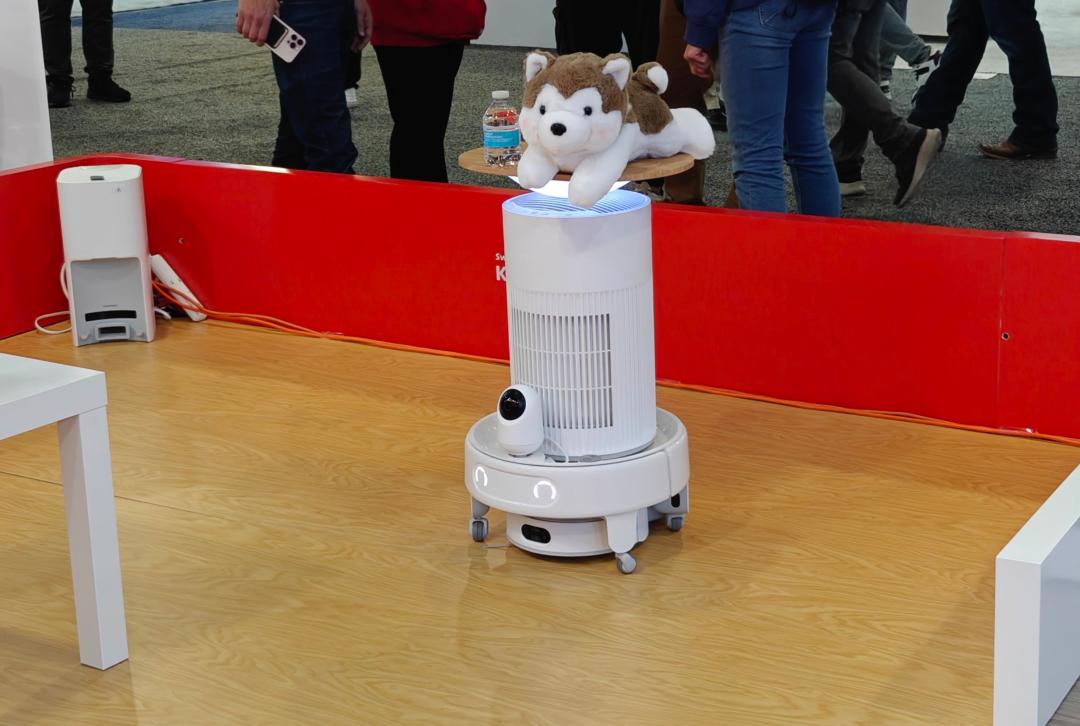

Rokid 在现场展示 11 月份刚刚发布的 Rokid Glasses,也是目前带有摄像头的 AI 眼镜当中唯一采用显示结构的产品,现场不少媒体在体验实时翻译功能时表示非常震惊,Rokid Glasses 上最新的衍射光波导技术也让以前的彩虹纹问题减轻了不少。

有一个和前面几个不一样的例外是 Halliday,虽然这个品牌的第一款产品还没对国内市场销售,但实际背后也是国内的两家公司 GYGES LABS 和 Moody。

这款眼镜最大的特点是独特的 Digi Window 显示方案,采用一个 3.6 mm 的微型光学模组实现 3.5 英寸的等效显示尺寸,且显示画面仅佩戴者可见,能够避免漏光和隐私问题,同时相比其他显示方案减轻重量和功耗。

而目前官方公布这款眼镜的重量是 35 g,在目前已经发布的智能眼镜当中属于非常出色的水平。

但取得这个数据也是有迹可循的,一方面是前面提到的显示方案的差别,另一方面是相比其他 AI 眼镜没有采用摄像头模组。最后,也因为整机功耗控制得很低,所以也可以保证长续航的基础上采用更小的电池,从而进一步减轻重量。

当然,这些眼镜品牌除了 Meta 以外,都没有本品牌的大语言模型接入,都一致选择了与头部的大模型合作,这也是短期之内这类产品 AI 功能方面的主要合作方式。

除了这些之外,还有不少其他品牌跨界到了智能眼镜这里,比如本来做充电产品的闪极跨界造了闪极拍拍镜;做电竞产品的雷神科技也一次发布了三款眼镜;原来老本行做骨传导耳机的韶音也推出了同样定位的智能拍摄眼镜。不管是跨界还是新创业,这些公司都在这次 CES 前后扎堆发布了各自的产品。

但其实在这些产品背后,并不是关键性的技术突破使然。多数仅仅是在把不同的硬件通过合适的方式组合后诞生的产品,不管是芯片、眼镜本身、摄像头,这些零配件都可以在智能手机背景下的供应链里随处找到。但是正是因为这种产品形态接受成本很低,使用体验又很好,所以才会被业内这么多人看好。

技术上真正在突破的,依然是目前最有潜力的光波导技术,比如还未上市但在展会上出现的雷鸟 X3 Pro,创新的刻蚀光波导技术和萤火光引擎,不仅能够把显示结构做得更小更轻,还能帮助一副眼镜保持最原始的状态,同时拥有更好的显示效果。

从目前他们的行动来看,AI 眼镜的趋势已经非常明显了,而在这之后,各个科技大厂比如小米、三星等也即将纷纷入局,在他们的推动下很快也会迎来整个市场真正的拐点。相比之下,概念存在了很多年的 XR 反而在这股浪潮之下显得有些暗淡了,比如索尼作为 XR 的老玩家这次也正式发布了面向创作者的高清头显 XYN,但是却并没有那么多人关注了。

AI 发展的加速器

在过去几年里,AI 发展上受益最大的公司里,一定有英伟达的名字。几乎大部分的公司的模型训练服务器集群,都离不开英伟达的服务器计算卡,或者消费级的显卡。而在这次英伟达的发布会上,CEO 黄仁勋也带来了大量新产品和新技术。也正是最尖端的各类计算产品,才能够加速现在 AI 行业这么快速的发展。

NVIDIA 发布多款产品

首先是 RTX 50 系显卡,包含 RTX 5070 到 5090 4 款显卡。

这一代 RTX 50 系基于 Blackwell 架构,配备第五代 Tensor Cores 和第四代 RT Cores,显著提升了 AI 渲染能力,涵盖神经网络着色器、数字人技术、几何图形和光照等多个方面。

RTX 5090 D 拥有 920 亿个晶体管,AI 算力高达 2,375 TOPS,性能是上一代RTX 4090 D GPU 的两倍。Blackwell 架构的创新和 DLSS 4 技术的应用,使得该系列 GPU 在性能和功耗表现上都有显著提升。DLSS 4 通过多帧生成技术,可将性能提升至高 8 倍,同时引入了基于 Transformer 架构的超分辨率和光线重建模型,进一步提高了画面质量和稳定性。

售价方面 RTX 5090 D 和 RTX 5080 将于 1 月 30 日上市,分别为人民币 16,499 元和 8,299 元。

RTX 5070 Ti 和 RTX 5070 将于 2 月上市,售价分别为749 美元和 549 美元,约合人民币 5,500 和 4,000 元。

老黄宣称 RTX 5070 拥有 RTX 4090 的 AI 性能,而 RTX 5090 则相比上代 RTX 4090 平均性能提升 2 倍左右。

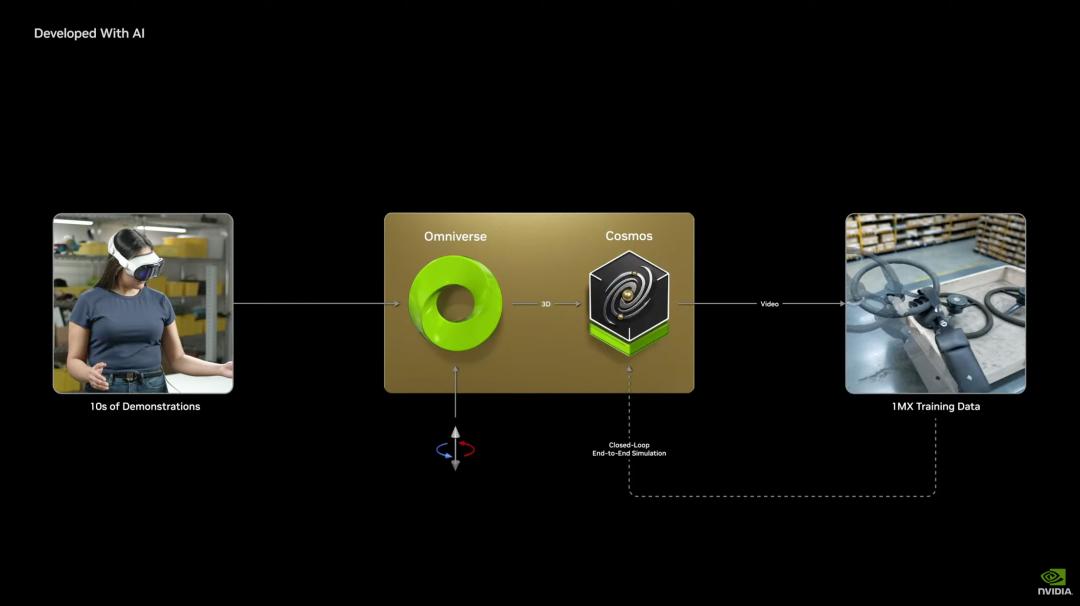

紧接着是英伟达发布的第一个世界基础模型 Cosmos,Cosmos 模型将开放许可下载,旨在加速物理 AI 的应用并推动自动驾驶和机器人的应用。

这个平台的独特之处在于其开放性和灵活性。开发者可以利用各类数据源进行模型训练和优化,比如无人驾驶汽车的行驶录像,或是机器人在仓库中的导航视频。这种多样化的数据输入,为 AI 系统的训练提供了更丰富的学习材料。

在实际应用中,Cosmos 平台能够支持多种复杂场景的模拟和优化。自动驾驶汽车可以通过这个平台学习更多的道路情况,机器人则能够在虚拟环境中提升其操作精准度。这种虚拟训练方式不仅降低了开发成本,还大大提高了训练效率。

第一波开放模型现已向开发者社区提供。领先的机器人和汽车公司,包括 1X、Agile Robots、Agility、Figure AI 和小鹏等,都是首批采用 Cosmos 的公司。通过这个平台,他们可以根据具体需求定制开发方案,优化其物理 AI 系统的性能。这种定制化的开发模式,让 AI 技术的应用变得更加灵活和实用。

NVIDIA 通过 Cosmos 平台,正在为物理 AI 系统的发展提供更强大的技术支持。这个平台不仅简化了开发流程,还为未来更多创新应用打开了大门。在自动驾驶和机器人等领域,我们很快就能看到更多基于 Cosmos 平台的实际应用。

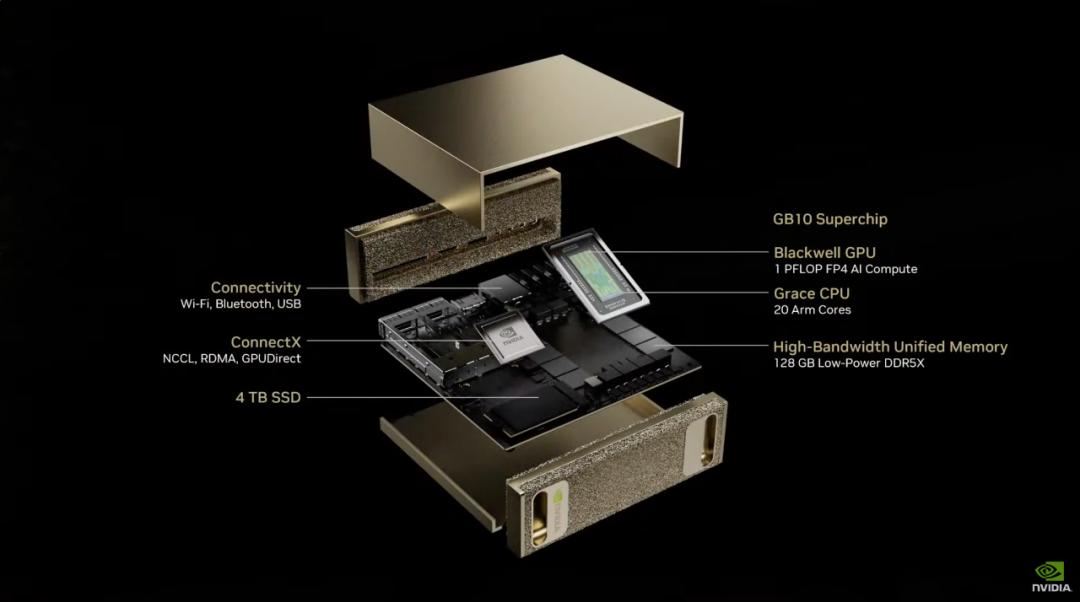

另外,针对个人和小规模公司,老黄又发布了一台「Project DIGITS」小型超级 AI 电脑。

这台主机用上了最新的 GB10 超级芯片,在这颗芯片里面集成了一颗基于 Grace 的 CPU 和一块基于 Blackwell 架构的 GPU。

从具体配置来看,Project DIGITS 配备了高带宽 128GB DDR5X 内存和高达 4TB 的 SSD。单台设备就能支持高达 2,000 亿参数规模的 AI 模型,并且它还能够两台设备联机使用,联机后更可以处理 4,050 亿参数的大型模型。这些数据意味着它能够胜任绝大多数 AI 研究和开发工作。

在软件方面,Project DIGITS 运行基于 Linux 的 DGX 操作系统,完整支持 NVIDIA 的 AI 软件生态。用户可以将其作为独立工作站使用,也可以连接 Windows 或 Mac 电脑协同工作,放在桌上的体积堪比一台 Mac mini。这种灵活的使用方式让它既能服务于专业研究人员,也适合数据科学家和学生使用。

NVIDIA 计划于今年 5 月通过合作伙伴渠道正式发售 Project DIGITS,售价 3000 美元。尽管价格并不「亲民」,但是在专业领域相比采用服务器方案依然是一个具有性价比的选择。

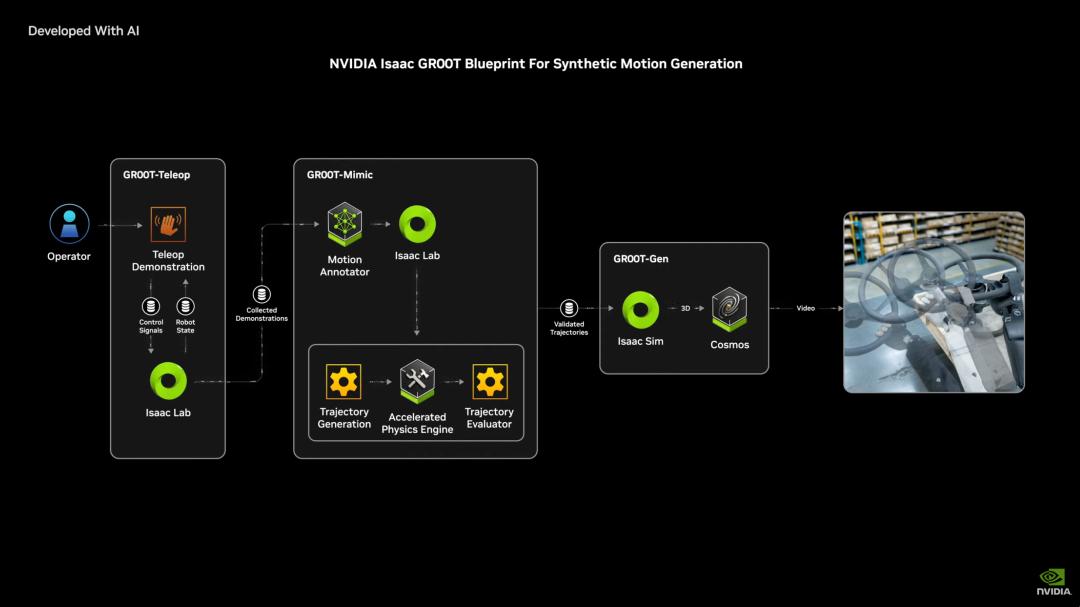

除了这些产品之外,还有针对人形机器人开发的 Isaac GR00T Blueprint,可以结合 Omniverse 和 Cosmos 推动物理 AI 和人形机器人创新实现快速发展。主要机器人公司如波士顿动力和 Figure 已开始采用 Isaac GR00T,并展示了相关成果。人形机器人的软件、硬件制造商以及机器人厂商可以申请提前加入 NVIDIA 的人形机器人开发者计划。

AMD 发布桌面端 AI 芯片

另外,作为另一个芯片巨头的 AMD 也在 CES 上发布了几款产品,其中包括全新的 Ryzen AI Max 系列处理器。

这个系列产品采用了最新的 Zen 5 架构,最高可配置 16 核心 32 线程,搭载 40 个 RDNA 3.5 图形计算单元,同时集成了 XDNA 2 神经网络处理器,AI 运算性能可达 50 TOPS。

值得一提的是,这款处理器的功耗设计范围非常灵活,可在 45 W 到 120 W 之间调节,以适应不同的平台和散热设计。在内存方面,采用了 LPDDR5x ,内存带宽高达 256 GB/s。具体到产品线,目前有 Ryzen AI Max+ 395、Max 390、Max 385 和 Max Pro 380 在内的多个型号,最高主频可达 5.1 GHz。

同时,AMD 还发布了面向中低端市场的 Ryzen AI 300 和 200 系列处理器,进一步完善了其 AI PC 产品线布局。Ryzen AI 200 系列处理器的 AI 计算能力为 16 TOPS,将在 2025 年第二季度推出。

最后

这届 CES 2025 展会毫无疑问为今年的科技发展确立了方向,各个参展商共同展示了 AI 技术与硬件深度融合的未来趋势,特别是在智能机器人、智能家居和个人设备领域。AI 的引入使得传统硬件变得更加智能,推动了这些行业的创新与变革。

一方面,AI 使机器人具备了更强的自主决策和情感交互能力,不再仅限于过去的工业应用,还扩展到家庭、医疗和教育等领域。随着今后的发展和硬件成本的降低,智能机器人将在更多日常生活中得到广泛应用,推动家庭自动化和生活方式的变革。比如即将上市的石头 G30 Space 探索版就是一个很好的例子。

到了个人设备,尤其是 AI 智能眼镜,正在成为新一代智能硬件的焦点。合适的价格和接受成本非常低的眼镜形态,集成的功能也正在快速增加,未来智能眼镜有望成为一个全新的主流消费电子产品。

而且从更大维度看这些产品,会发现配合 AI 的产品本身,其实就是各种各样类型的硬件形态。他们都是在各种需求定义下诞生出的不同形态的产品,而其中有的已经进入消费市场,更通用的机器人可能依然还要等待一些时间。

2025 即将是 AI 产品市场爆发的第一年,也只是第一年。